Un nouveau site web en accès libre permettra dans quelques mois de retracer l’histoire archéologique et architecturale de Port-Louis, depuis les premières implantations au XVIIIe siècle. Financé par l’Italie et l’université Ca’Foscari, ce projet compile une quantité phénoménale de données qui vont des résultats des sondages GPR (Ground penetration radar), pour sonder le sous-sol sans le fouiller, aux documents d’archives, en passant par la cartographie, la photographie et les données de recherches historiques et anthropologiques. Dominique Bellier

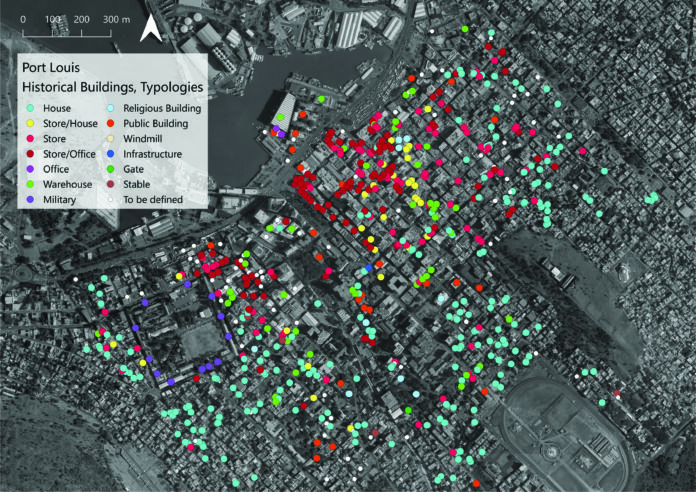

Une équipe de spécialistes (huit Italiens de l’Université CA’ Foscari de Venise et cinq Mauriciens d’Aapravasi Ghat Trust Fund et du National Heritage Fund) compilent depuis 2019 les données qui permettront de visualiser au mieux l’évolution et les transformations de Port-Louis depuis les premières implantations humaines. En quelques clics, l’internaute se fera une idée fiable de la topographie et de l’apparence de la capitale à différents moments de son histoire à travers des cartes interactives, en découvrant les types de bâtiments historiques, de maisons et de commerces, dans lesquelles les Port-Louisiens vivaient, etc.

Cet outil de recherche universitaire, précieux aussi aux urbanistes, gestionnaires et aménageurs, permettra de savoir quels quartiers sont apparus à quel moment, lesquels ont disparu, dans quel type d’habitat logeaient les esclaves, les libres, les officiers d’État ou les commerçants gujaratis, à quoi ressemblaient les voies de communication, etc.

Le sésame du projet est le Système d’information géographique (SIG), qui sait intégrer une multitude de données différentes sur une seule plateforme : descriptifs, photos, gravures ou autres images des bâtiments historiques, matériaux et techniques de construction, types d’architecture, éléments décoratifs ; topographies et cartographie historiques ; photographies ; modélisation 3D des types de bâti, etc.

« Quand j’ai commencé en 2019, explique le chef de projet Diego Calaon, archéologue spécialiste de Maurice, je craignais que cela encourage une forme de nostalgie coloniale, mais l’analyse des bâtiments, des vestiges et l’histoire des transformations de Port-Louis nous montrent qu’elle est au contraire le fruit d’une négociation permanente entre politique, religion, économie et patrimoine, le fruit aussi des interactions entre influences coloniales, traditions créoles locales et pratiques des différents groupes venus d’Afrique, d’Inde, d’Asie du Sud-Est et de Chine. Cette configuration pose des défis uniques pour l’interprétation du tissu urbain… »

À partir des années 1880, la photographie a par exemple apporté une abondante source d’informations sur le passage du bois à la pierre dans la construction… Diego Calaon parle des techniques qui permettaient de rafraîchir les bâtiments grâce au vide créé sous le plancher du rez-de-chaussée et sous la toiture, grâce encore aux manguiers qui couvraient les toits des maisons. Il a été surpris de découvrir rue de la Corderie des bâtiments à colombage de type normand, et il insiste sur l’importance du lambrequin comme marqueur identitaire caractéristique de l’habitat mauricien, au-delà de sa fonction d’égouttage par temps de pluie…